养生壶炸伤婴儿,小熊电器“网红红利”吃到头了?观点

“始终对用户保持敬畏,永远把安全放在首位”, 不该只是一句口号,而应是刻在骨子里的生存准则,是贯穿产品全生命周期的行动指南。

文|小野

编辑|阿陆

来源|品牌新视觉

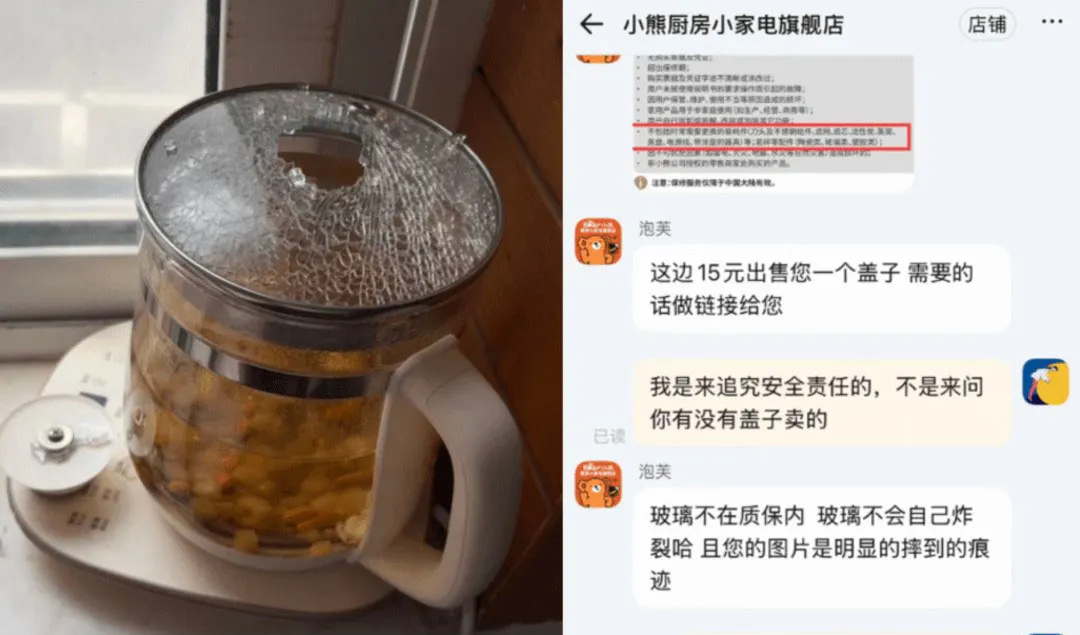

前两天,一位网友发帖爆料,家中小熊电器养生壶烧水时突然爆炸,导致自家一岁孩子大面积烫伤,目前已接受手术治疗。针对此事,小熊电器客服回应称“正在全力核查”,并提示人为撞击、敲打等也可能影响产品稳定性。

事件随即登上了热搜,小熊电器也被推至风口浪尖。相关媒体曝出在黑猫、小红书等平台上,品牌多款产品出现过类似爆炸事件。小熊电器真有质量问题吗?事件真相尚未水落石出,我们不能妄下结论。

但小熊电器身上存在的问题,显然不止这一次意外那么简单。

依靠“网红模式”崛起

小熊电器的成功,离不开公司创始人独到的眼光。

小熊电器创始人李一峰,创业之前已在家电行业摸爬滚打十余年。基于自己的行业及市场洞察,他在创办小熊电器之初,便决定避开家电主战场,深耕美的等大家电品牌看不上的“非刚需”小家电市场。当然,必然也有现实原因——李一峰当年全部积蓄只有20多万元,而一款大家电模具动辄千万元。

小熊电器第一款产品是酸奶机,上市当年销量就突破10万台。酸奶机之所以一炮而红,更多源于踩上风口。

一方面,2006年正值80后大学生毕业、开始租房独居,人均可支配收入又刚好首次突破万元,酸奶机正好切中了他们愿意尝鲜的消费心理。另一方面,2003年上线的淘宝,当年正缺乏优质家电商家。酸奶机刚好填补了商品品类,获得了官方海量流量扶持。

酸奶机为小熊电器赚到了第一桶金,也让李一峰更加坚定深耕小家电市场。而且,他被电商流量的力量所折服,毅然决然砍掉线下层层代理,直接“all in 线上”,用数据反向定义产品。小熊电器采用“快研发、快试产、快迭代”模式,推出煮蛋器、电热饭盒和电水壶等小家电,SKU数量峰值时超900个。

与此同时,小熊电器利用“人海战术”抢占淘宝等电商平台关键词,还在小红书等平台投放大量产品种草内容。

后面,就是耳熟能详的成功故事。电商流量扶持之下,再加上消费升级+“宅经济”升温,小熊电器顺利于2019年在深交所挂牌上市,市值一度突破200亿元,被誉为“创意小家电第一股”。

但,不是有句老话嘛,“站在风口上,猪都能飞起来”。倘若,风停了呢?

费用高企埋下隐患

小熊电器近年来营收,增速不太理想,好在规模尚可。前两年营收都突破了40亿元,2024年更是逼近50亿元大关。但是,净利润表现就不太好了,2024年同比跌幅35.37%至2.88亿元,创上市以来的最大跌幅。而截至发稿时,小熊电器市值约78亿元,较最高点缩水近六成。

增收不增利的原因有很多,销售费用增加是核心之一。

从小熊电器财报来看,上市之后销售费用一直水涨船高。抛开明星代言、达人佣金等,这两年小熊电器在流量广告的费用,合计应该是超过了10亿元。线上获客成本走高也就罢了,最头疼的是转化效果并不理想——据不完全统计,2024年小熊电器线上转化率下降了12%。

销售费用居高不下的,容易造成顾此失彼的问题。

小熊电器近年来在研发费用上都突破了亿元,比如2024年同比36.48%至1.95亿元。但,研发投入占比仅4.1%,与苏泊尔等同行相比还有差距。最关键的是,小熊电器的主打卖点是高颜值设计,在小红书等社媒上一度成为“社交货币”。

也就是说,小熊电器需要启用大量资金投流,同时研发上又可能偏向外观设计。在必须维持高性价比的大背景之下,小熊电器产品品质可能存在诸多不确定性。倒不是我在故意黑人家,你不妨去小红书上搜一搜,其实已有不少“精准年抛”的吐槽——产品用一年后便抛掉。

极高的营销费用,挤压研发和品控的空间,让产品不得不承受更多隐患风险,或许还不是小熊电器面临的最大问题。

模式不适转型艰难

厨房小家电零售额,近些年其实已连续负增长。

特殊时期阶段,居家做饭成为刚需。大量消费者短期内集中购买了空气炸锅、早餐机和破壁机等可买可不买的“改善型”产品,导致近几年年换新增量骤减。简单讲,集中式消费提前透支“宅经济”的需求。

另外,空气炸锅等小家电经过长时间普及,市场渗透率也触及天花板。再有,相比于电饭煲等大家电,空气炸锅等小家电刚需性不强。当大家钱包不太鼓时,这些非刚需小厨电最容易在消费选择时被放弃。总而言之,小家电市场规模已陷入瓶颈。

面对市场规模紧缩,小熊电器并非无动于衷。2022年正式把靶心移到 Z 世代,提出“有想法,玩出花儿”的品牌主张,核心口号就是“年轻人喜欢的小家电”。之后精简产品、布局渠道、新建实验室等,意图让小熊电器从“流量驱动”的网红模式,转向“产品+品牌”驱动的高质量发展模式。

但毫无疑问,这是一场艰难的自我革命。

原因很简单,小熊电器过去“流量+性价比”的成功模式,很难说让品牌沉淀了深厚的技术、构建了强大的供应链。而美的、海尔和苏泊尔等家电巨头,已在包括小家电市场布局。小熊电器与“大佬们”真刀真枪抢市场,又能捞到多少甜头呢?

小熊电器凭借“重营销、轻产品”的策略迅速打开市场,但这条快车道并不符合制造业“质量+安全”的底层逻辑。企业若想真正突破规模瓶颈、实现长远发展,终究要回归产品本质。一味沉迷另辟蹊径,过往繁华都是空中楼阁。

毕竟,这世上所有的捷径,都早已标好了价格。