拒绝更换“无限流量套餐”后,用户竟遭运营商客服留言辱骂....观点

近日,一则关于中国移动客服与用户纠纷的事件引发关注。

据一位福建IP网友反映,中国移动的工作人员多次联系她,劝说其更换“无限流量套餐”,均被拒绝。

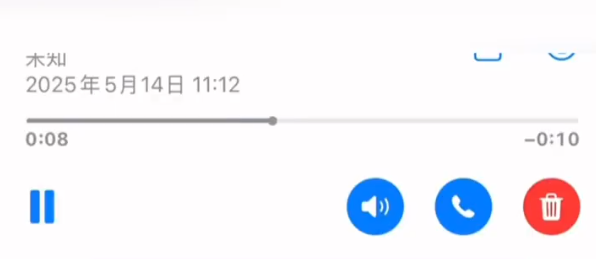

随后,该网友在手机语音留言中,听到前述客服人员使用侮辱性语言,称“傻X才用无限量的,穷X才用无限量的”。

录屏显示,语音信箱的留言时间为“5月14日11时12分”,号码归属福建泉州。

音频中,留言者所在的环境嘈杂,有明显回音,但能听到至少两人对话。其中一人使用了侮辱性词汇。

据了解,该网友使用的是2018年办理的59元无限流量套餐。

其表示,因常接到该号码推销电话,让其更换套餐,所以比较熟悉,挂断后便收到语音信箱提示。目前也只有移动卡是无限流量。

在其看来,中国移动应当提升客服人员的素质,包括第三方人员的素质也有待加强。

事件发生后,有媒体联系中国移动客服,工作人员表示:“会将相关情况反馈相关部门,尽快进行核实处理。”

运营商外包服务乱象由来已久。

根据调查,三大运营商将大量电话营销业务外包给第三方公司。这些公司以“代理商”或“合作方”的名义,每天要求员工拨打数百个电话,薪资与“开单量”直接挂钩。一位前外呼人员透露:“底薪1800元,打不够6小时还要扣钱,压力大到头发掉光。”为了完成指标,推销员使用未标注归属的私人号码冒充官方客服,且往往避谈套餐限制条款,隐瞒或模糊最低消费、合约期限、自动续费、违约金等关键信息。

在社交平台上,大量网友反映在未明确同意的情况下,被外包方通过电话营销、短信诱导等方式擅自开通高额流量包、宽带套餐或增值业务。

中国移动在2025年315晚会后承诺“严格管控代理商,对违规渠道严厉处罚,直至解除合作”,并计划在2025年底改善通讯环境。

然而,用户反馈显示,整改措施落地效果有限——2025年4-5月仍密集出现新投诉,涉及外包推销、乱扣费等问题。

乱象背后,或与运营商的经营业务考量有关。财报显示,中国移动的营收增速近几年均有所下滑。

以2024年为例,中国移动全年营收1.04万亿元,同比增长3.1%(上年增速7.7%、前年增速10.5%)。实际上,这种降缓的迹象从2021年已经开始。

另一方面,其个人用户市场的业务增长也逐渐放缓。

中国移动2023个人市场收入4902亿元,占集团营收半壁江山,2024年个人市场收入4837亿元,近五年首现负增长。

移动ARPU(每用户平均收入)也呈现出下降趋势。

2021年至2024年,中国移动的移动ARPU分别为48.8元、49元、49.3元、48.5元,2025 Q1 降至46.9元。

可见,在2021年以后还能维持微弱增长,然而2024年开始进入下降通道,这一趋势目前看来很难逆转。

周知,移动资费最主要的是语音通话和流量费用这两部分。受到微信语音等新的通讯方式的冲击,近年来移动用户MOU(平均每月每户通话分钟)在持续减少,2021年降幅为1.3%,到了2024年降幅扩大到了8.3%。

此外,中国移动2021年的用户DOU(平均每月每户手机上网流量)增速为34%,2022、2023年也保持了12%左右的增长,但在2024年DOU增速几乎停滞。而MOU的降幅还在扩大,两相叠加,ARPU的下滑也就是意料之中了。

作为规模最大的运营商,中国移动尚且如此,其他运营商的日子也没那么好过。为了亮眼的财报,运营商与消费者的“博弈”或不会就此停止。

近年来,运营商套餐乱象引发诸多用户“声讨”,如高频率骚扰用户推销升级套餐、手机套餐升档容易降档难、运营商暗中给用户增订套餐、诱骗用户升级资费、改套餐后按原套餐收费等乱象层出不穷。在黑猫投诉平台上,和三大运营商套餐相关的投诉量累计已有数万条。

此外,运营商还存在服务效率低下与流程缺陷等问题。

有网友吐槽,多次拨打客服电话遭遇转接困难,最长等待时间达20分钟无人接听,部分问题需反复投诉至工信部才获解决。

值得一提的是,针对转人工难的问题,人民日报今日发文痛批这一现象。

人民日报在文章中提到,在与智能客服沟通,不是重复提问,就是答非所问。

一顿操作转人工,电话里总是传来“人工座席忙”;而好不容易接通了,却提示还需再排队……

而在一些消费领域,智能客服不智能、转人工难等问题普遍存在,这大大降低沟通效率,给消费者带来糟糕的体验。

人民日报表示,面对消费者的反馈,当务之急是优化接入流程、提升人工客服应答率。

既要合理安排智能客服与人工客服的比例,及时响应消费者的个性化需求;又要厘清两者的职责边界,让服务更有效能。

此外,针对老年人、残障人士等特殊群体,要设置“一键转人工服务”等便捷功能。

同时,消费者若因无法及时沟通而导致具体权益受损,可向消费者协会或监管部门投诉。